Quel regard les Européens portent-ils sur le système de santé de leurs pays respectifs ? C’est l’objet de ce sondage Harris interactive pour la Mutualité française, réalisé auprès de 7056 Européens de France, Allemagne, Grèce, Italie, Pologne, Portugal et Suède. Les regards sont contrastés selon le pays.

On souligne souvent que le système de protection sociale permet de bénéficier d’une bonne couverture santé en France. Ce sondage confirme que ce sentiment est partagé en France. Il est plus fort que dans les autres pays.

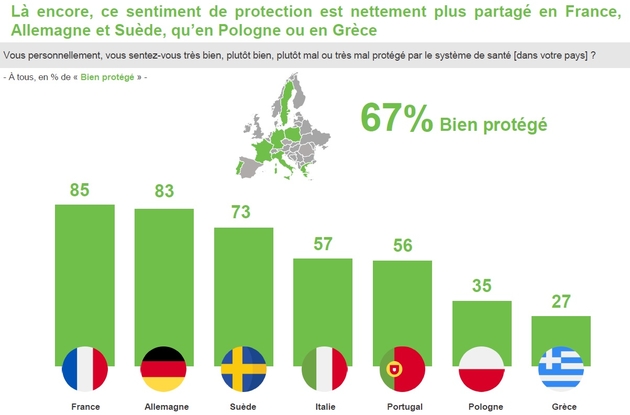

En moyenne, deux citoyens sur trois estiment être bien protégés par le système de soins de leur pays. 85 % des Français s’estiment « bien protégés », 83 % des Allemands, 73 % des Suédois. Mais ce chiffre tombe à 57 % en Italie et même 35 % en Pologne et 27 % en Grèce. Quand ils se comparent, 50 % des Européens pensent être mieux protégés que leurs voisins en Europe. Ce sentiment est le plus élevé chez les… Français. Ils sont 77 % à penser qu’ils sont les mieux protégés (6 % chez les Grecs).

Les plus « confiants » quant à l’avenir de leur système de santé ne sont en revanche pas les Français. Ce sont les Suédois (62 %), suivis des Allemands (58 %) et des Français (55 %). Les plus pessimistes sont les Portugais (42 % de confiance), suivis des Polonais (36 %) et des Grecs (20 %).

Pour améliorer le système de santé, les pays européens les plus riches font plus confiance aux pouvoirs publics de leur pays (56 % en France, 55 % en Allemagne). Les moins riches vont plus confiance à l’Union européenne (65 % en Pologne, 61 % au Portugal, 59 % en Grèce). Ils ne sont que 40 % en France (43 % en Allemagne) à faire confiance à l’Europe pour améliorer les choses.

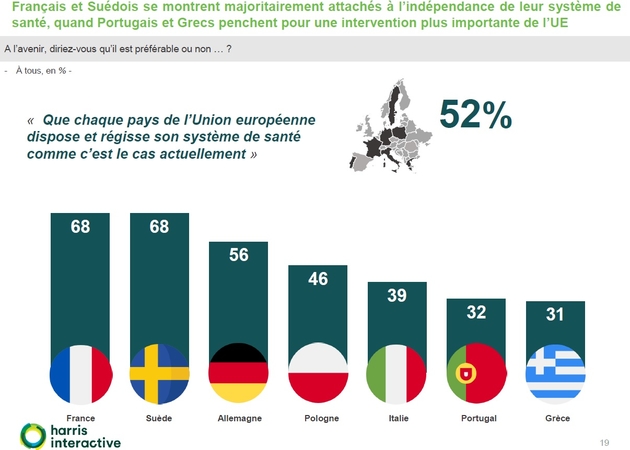

Si 68 % des Français souhaitent que la France régisse son système de santé, ils ne sont que 32 % au Portugal à souhaiter que leur pays s’en charge, 31 % en Grèce. Autrement dit, les pays qui ont, ou estiment avoir, un bon système de santé ne souhaitent pas que l’Europe s’en mêle, quand les pays dont le système de santé est plus faible voient en l’Europe un moyen d’améliorer les choses, notamment par une « harmonisation des droits sociaux » ou par des « directives dans le domaine de la santé ».

La seconde partie de ce sondage porte sur les sujets environnementaux liés à la santé. Sur l’ensemble des sept pays sondés, les citoyens européens estiment que leurs gouvernements prennent « plutôt bien » en compte la qualité de l’eau (61 %), les épidémies (60 %), la sécurité alimentaire (60 %), mais « plutôt mal » les OGM (60 %), la qualité de l’air (62 %), le dérèglement climatique (65 %), les pesticides (68 %) ou les perturbateurs endocriniens (70 %).

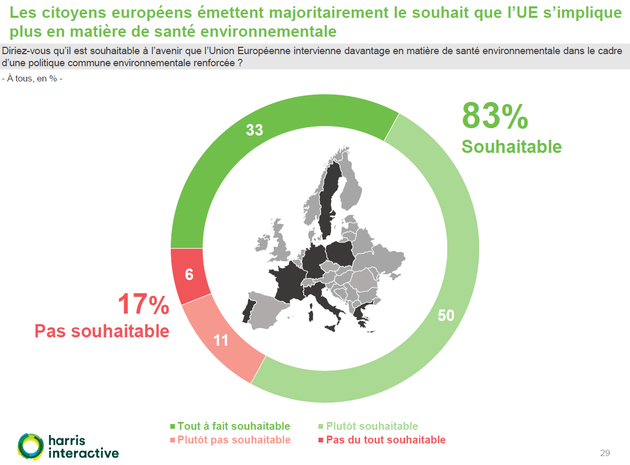

83 % des sondés veulent une plus forte implication de l’Union européenne en matière de santé environnementale, dans le cadre d’une politique commune renforcée. Ce chiffre monte à 95 % au Portugal, 88 % en Pologne, contre 74 % en France et 73 % en Suède.

S’ils devaient choisir un domaine d’action prioritaire pour l’UE en matière d’environnement, 6 Européens sur 10 souhaitent qu’il porte sur la lutte contre la pollution de l’eau et de l’air, 24 % sur la lutte contre les pesticides.

Dernière partie de ce sondage : la question de la protection des données personnelles et de santé au travail.

88 % des personnes interrogées en Europe sont « d’accord » pour que la collecte des données personnelles dans le domaine de la santé s’accroisse. Mais ils sont 67 % à s’inquiéter et à ne pas avoir confiance dans l’utilisation qui peut en être faite. 54 % pensent que la collecte et l’utilisation des données sont suffisamment encadrées par la loi.

93 % des personnes sont prêtes à partager leurs données de santé avec leur médecin, 51 % avec les pouvoirs publics de leur pays, 42 % avec les pouvoirs publics européens et 39 % avec des entreprises privées offrant des services de e-santé. A noter qu’en Pologne, ils sont 52 % à être prêts à transmettre leurs données à une entreprise, contre seulement 38 % aux pouvoirs publics de leurs pays.

Coté niveau de protection des données de santé, 67 % des sondés sont satisfaits (71 % en France contre 47 % en Grèce). 90 % des Portugais souhaitent que l’Europe intervienne plus pour la protection des données de santé, contre 63 % des Français.

Concernant la prise en compte des enjeux de santé et de bien-être au travail, 54 % des Français pensent que leur employeur le prend bien en compte (62 % en Suède, 69 % en Italie) et 46 % le pensent pour les pouvoirs publics. En moyenne, 78 % des Européens souhaitent que l’Union européenne exprime une plus grande volonté sur ce sujet.

Méthodologie :

Enquête réalisée en ligne du 27 février au 8 mars 2019. Échantillon de 7056 Européens, représentatifs de la population âgée de 18 ans et plus en France (1000), Allemagne (1012) , Grèce (1002), Italie (1027), Pologne (1012), Portugal (1003) et Suède (1000).

Méthode des quotas et redressement appliqués aux variables suivantes : sexe, âge, revenus/catégorie socio-professionnelle et région d’habitation. Le poids de chaque pays dans l’échantillon global a été pondéré en fonction du nombre d’habitants.