Chaque année, Reporters sans frontières (RSF) évalue la situation du journalisme dans 180 pays et territoires. Le résultat de l’enquête 2019 est publié ici.

En 2019, « la haine des journalistes a dégénéré en violence », facteur d’une « montée de la peur » au sein de la profession. Selon l’étude, « le nombre de pays considérés comme sûrs continue de se réduire, tandis que les régimes autoritaires renforcent leur emprise sur les médias ».

RSF déplore « l’hostilité à l’encontre des journalistes, voire la haine, relayées dans de nombreux pays par les dirigeants politiques », qui ont fini par « susciter des passages à l’acte ». Certains endroits enregistrent « un niveau de peur inédit ».

« Enrayer cette mécanique de la peur est une urgence absolue » - Christophe Deloire, secrétaire général de RSF

Parmi les bons élèves, la Norvège conserve la première place, suivie de la Finlande et de la Suède. Les Pays-Bas basculent à la quatrième place, suite à la mise sous protection de journalistes qui enquêtaient sur le crime organisé.

De bonnes nouvelles également sur le continent africain, où l’Éthiopie et la Gambie progressent, gagnant respectivement 40 et 30 places, à la faveur d’un changement de régime.

Toutefois, plusieurs régimes considérés comme « autoritaires » perdent des places. C’est le cas du Venezuela et de la Russie, où les journalises sont arrêtés et détenus arbitrairement.

Les trois derniers du classement sont le Turkménistan, la Corée du Nord et l’Érythrée, sans changement par rapport à l’année dernière.

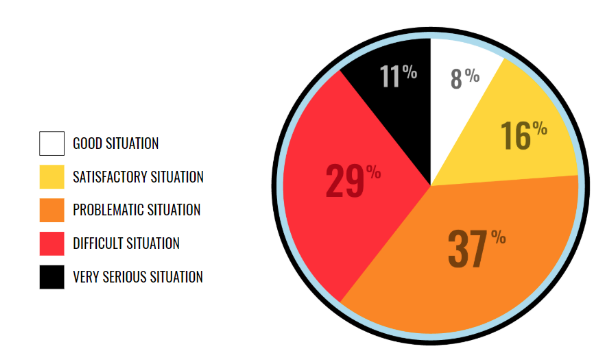

Au niveau global, seuls 24 % des 180 pays sondés affichent une situation « bonne » ou « plutôt bonne ». Les États-Unis basculent dans une situation « problématique », qui concentre une majorité de pays (voir l’image ci-dessous).

Pour RSF, « menaces, insultes et agressions font désormais partie des risques du métier » et acceptés comme tels. L’association dénonce « un climat d’hostilité généralisée », où « il faut du courage pour continuer à enquêter sur la corruption, l’évasion fiscale ou le crime organisé ».

D’autant plus, déplore RSF, qu’ « en plus des pressions judiciaires, les journalistes font désormais face à des intimidations multiformes ». Dans certains pays, « la traque des journalistes ne semble plus avoir de limites », citant le meurtre affreux du journaliste Jamal Khashoggi.

Au niveau régional, c’est la zone Amérique du Nord et du Sud qui enregistre la plus grande dégradation. Au-delà des États-Unis et du Brésil où la situation se tend, la région abrite l’un des pays les plus meurtriers pour les journalistes, le Mexique.

L’UE et les Balkans : « une zone, en principe sûre, où les journalistes doivent aujourd’hui faire face aux pires menaces »

L’UE et les Balkans connaissent la deuxième plus forte dégradation. RSF déplore « une zone, en principe sûre, où les journalistes doivent aujourd’hui faire face aux pires menaces ». La France est pointée du doigt, avec « un niveau inédit de violences lors des Gilets jaunes ».

« Un niveau inédit de violences lors des manifestations de Gilets Jaunes en France - au point que nombre d’équipes de télévision n’osent plus afficher leur logo ni couvrir les manifestations sans être accompagnées de gardes du corps »

La zone Moyen-Orient Afrique du Nord est, sans surprise, celle où il est « le plus difficile et le plus dangereux » de faire son métier. Pour RSF, « au-delà des guerres, un autre danger plane sur les journalistes : l’arrestation arbitraire et l’emprisonnement ».

Le continent africain affiche la plus faible dégradation, dans la mesure où la situation est contrastée. Comme vu plus haut, la situation en Éthiopie et en Gambie s’améliore, tandis que la RDC et la Somalie affichent « une continuité du côté du pire ».

Enfin, la zone Europe de l’Est Asie centrale conserve son avant-dernière place. Selon RSF, les deux « poids lourds », la Russie et la Turquie, « persistent à réprimer la presse indépendante ». La Turquie est considérée comme « la plus grande prison pour les professionnels des médias ».

L’Asie-Pacifique est vue comme une zone qui « concentre tous les maux qui entravent l’exercice du journalisme ». Avec deux « fléaux », la désinformation et l’instrumentalisation des réseaux sociaux, qui auraient contribué à banaliser les messages de haine envers les Rohingyas.