« Ci-gît l’amer, Guérir du ressentiment », Cynthia Fleury, Gallimard (2020)

Comprendre l’amertume qui mine l’être humain et les sociétés pour mieux la combattre. Le ressentiment est une rumination, une amertume intériorisée qui se mâche et se remâche, jusqu’à abolir les facultés de discernement pourtant cruciales. Dès lors, « seule la destruction de l’autre est susceptible d’apporter une jouissance », énonce la psychanalyste et philosophe Cynthia Fleury.

Le ressentiment mine les démocraties et fait risquer aux sociétés d’aboutir au fascisme. Il aveugle les individus, modifie leur façon d’appréhender le réel. Plusieurs manifestations de ses conséquences se sont déroulées ces dernières années, notamment avec l’élection de Donald Trump en 2016.

« Le Courage de la nuance », Seuil, Jean Birnbaum (2021)

Parce qu’elle impose de ne pas choisir un camp, de refuser le débat binaire, de tenter de rendre compte du réel et de ses contradictions, et qu’elle naît d’une exigence morale, la nuance est une preuve de courage de liberté. Encore plus dans une époque où la culture du clash et la brutalité des réseaux sociaux rendent difficile la possibilité de dialogue franc et de désaccords sans affects.

Dans ce livre, Jean Birnbaum tente de démontrer que la nuance n’est pas une forme de tiédeur mais une preuve de lucidité, de clairvoyance et de vertu en ce qu’elle permet de trouver un équilibre. L’auteur nous prouve qu’elle est aussi une marginalité. Il convoque Albert Camus et son fameux « devoir d’hésiter », Georges Bernanos, Hannah Arendt, Raymond Aron, George Orwell, Germaine Tillion, Roland Barthes, plusieurs de leurs ouvrages et certaines de leurs prises de position pour leur rendre hommage.

Les lumières à l'âge du vivant, Seuil Corine Pelluchon (2020)

Et s’il fallait trouver dans les Lumières une source d’inspiration salvatrice face aux multiples défis auxquels nous sommes confrontés aujourd’hui ?

Dans son livre, Corine Pelluchon souhaite redonner du sens aux Lumières ; les réactualiser en les adaptant à notre époque.

Peu convoquées par les intellectuels dans un XXe siècle aux cours duquel deux guerres mondiales et les limites du progrès technologique ont fait s’effondrer des idéaux, les Lumières doivent, selon la philosophe, renforcer leurs piliers - l’autonomie, la rationalité, la démocratie - pour nous servir à nouveau de boussole. Dans ce cadre, il leur faudrait rejeter les critiques adressées par les identitaires de tous bords pour fonder un projet nouveau dont l’écologie constituerait une partie du socle.

« La Guerre des idées. Enquête au cœur de l’intelligentsia française », Eugénie Bastié, Robert Laffont (2021)

La bataille des idées est de retour, selon la thèse d’Eugénie Bastié. Pour la journaliste, le débat intellectuel est menacé. Plus de place pour la conversation : la violence refait surface, et se caractérise par la censure, l’ostracisme ou le rejet. Chaque camp se pense comme hégémonique sur le plan des idées.

« Dans l’arène où s’affrontent les points de vue, ce n’est pas celui du plus fort qui l’emporte, mais celui du plus faible, du plus habile à faire valoir sa blessure aux grandes enchères de la civilisation » estime l’auteure.

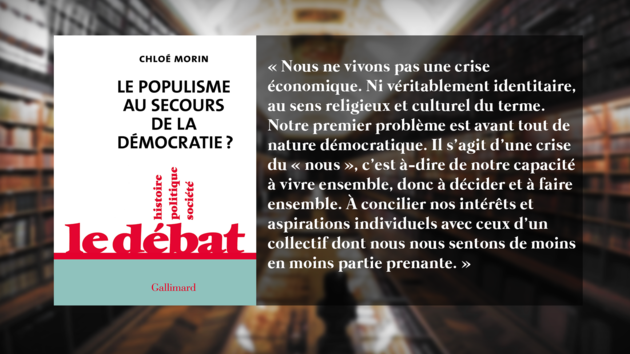

« Le populisme au secours de la démocratie ? », Chloé Morin, Gallimard (2021)

Plutôt que d’apparaître avant tout comme un danger, le populisme constitue, selon Chloé Morin, un symptôme de la crise de notre démocratie. La spécialiste de l’opinion dégage les causes de ce qu’elle nomme l’ère de l’« hyperdéfiance », caractérisée notamment pas la forte abstention, et les fragmentations de la société. Lesquelles ne sont selon l’auteure pas issues d’une crise « économique, sociale, sanitaire », mais plutôt d’une crise politique et institutionnelle.