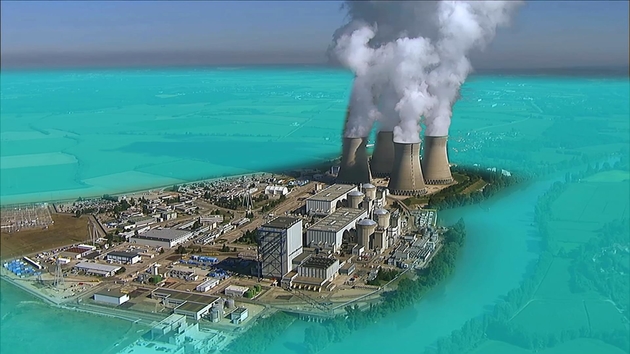

La question du nucléaire en France divise, 8 réacteurs fêteront leurs quarante ans d’activités en 2030, c’était le délai de vie maximal envisagé lors de leur création. Ce constat remet la question de la sûreté de nos installations nucléaires au cœur du débat. Lorsqu’on interroge Valérie Faudon, déléguée générale de la Société Française d’énergie nucléaire (SFEN), sur la possibilité d’un risque, la réponse est sans attente. « La réponse est non. On sort de six mois de commission parlementaire sur la sûreté et la sécurité du nucléaire, et la conclusion de la commission, c’est qu’il n’y a pas de risque de sûreté urgent en France ».

Risque Nucléaire : « La réponse est non » assène Valérie Faudon déléguée générale de la SFEN

Depuis 2006, la loi relative à la transparence et à la sécurité en matière de nucléaire (TSN) a fait de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) une autorité administrative indépendante. Elle a engagé depuis la mise en place d’un nouveau cadre réglementaire. Face à des événements de catastrophe majeurs à l’international, comme en 2011 à Fukushima, les contrôles des installations françaises sont d’autant plus nombreux. D’après la déléguée générale de la SFEN, l’ASN fait « mille visites par an d’inspection dans les installations nucléaires, parfois en prévenant, parfois en ne prévenant pas. À chaque fois qu’ils font une inspection, ils font une lettre de suite qui est publiée. Chose très importante, ils ont le pouvoir, sans avoir besoin de rendre des comptes à personne, d’arrêter le fonctionnement d’une installation s'ils jugent qu’il y a du danger ». C’est notamment le cas de la centrale du Tricastin qui a vu l’année passé deux de ses réacteurs mit obligatoirement à l’arrêt par l’ASN. En cause la possibilité de rupture d’une partie de la digue du canal de Donzère-Mondragon entraînant un risque considérable d’inondation. Pour Valérie Faudon « si l’autorité de sûreté nucléaire pensait qu’il y avait le moindre risque sur une installation en France aujourd’hui, ils l’arrêteraient ».

Les failles d’EDF

Même si l’ASN semble contrôler d’une main de fer la sécurité, le doute subsiste, car les réacteurs de différentes centrales présentes des risques. C’est notamment le cas de la centrale du Bugey. Située dans l’Ain à 35 kilomètres de Lyon, la centrale inquiète les professionnels et citoyens. Si le barrage du Vouglas (Jura) venait à rompre « 600 millions de mètres cubes d’eau [...] seraient alors libérés et une vague de plusieurs mètres de haut déferlerait dans la plaine de l’Ain puis dans la vallée du Rhône, rencontrant sur son passage les 14 réacteurs nucléaires qui la jalonnent » révèle inquiet le réseau d’associations « Sortir du nucléaire » qui a publié un communiqué le 13 septembre dernier, sur les risques pour la France d’un « accident de type Fukushima ». Mais ce qui alarme d’autant plus, c’est le cas de l’EPR de Flamanville. Au-delà, du retard considérable accumulé (8 ans de retard) et du budget largement dépassé (coût initial de 3,5 milliards d’euros, aujourd’hui environ 11 milliards) les problèmes de mauvaises factures sont nombreux. L’ASN a détecté une anomalie dans la composition chimique de l’acier du couvercle et du fond de la cuve de l’EPR. Cela remet en cause la résistance de l’acier à une rupture brutale. L’ASN a donc imposé un remplacement des pièces défectueuses d’ici la fin 2024. Certains voient dans le cas de Flamanville, l’échec cuisant d’une filière un peu « rouillée » qui continue de se lancer dans de nouveaux projets titanesques sans être capable d’assurer un risque zéro pour les centrales existantes.

Un risque indéniable

« Le nucléaire n'est pas sûr » selon Michèle Rivasi #UMED

Pour la députée européenne et créatrice de la Commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité (CRIRAD), Michèle Rivasi, le risque est grand « Avec la quantité de réacteurs, on a quand même 58 réacteurs, le tremblement de terre, il ne va pas nous prévenir. Regardez-moi, j’habite dans la Drôme, voyez en face de moi, j’ai Tricastin et puis un peu plus loin, j’ai Cruas et puis après, il y a St-Alban. Si il y a un séisme il ne vous avertit pas, donc dès demain on peut avoir un accident nucléaire, par inondation, par séisme et même par attentat. Ce qui n’existait pas à l’époque où on a construit les centrales nucléaires ». Pour la députée, le bilan est clair « Moi, j’en conclus que le nucléaire n'est pas sûr, il est très coûteux et il y a des risques d’accidents importants ».

Face aux nombreuses critiques, EDF prévoit la mise en place du projet de « grand carénage ». C’est un projet industriel de grande envergure qui vise à assurer aux centrales une durée de fonctionnement supérieure à 40 ans par le biais d’un double processus de modernisation et de rénovation. Mais le coût d’un tel projet est colossal, la multinationale française l’a chiffré à 55 milliards d’euros pour la période 2014-2025, quand la Cour des comptes chiffre ce « grand carénage » à la hausse et annonce un besoin de 100 milliards d’euros. Dans les deux cas, il est difficile d’imaginer comment le géant de l’électricité va faire pour assumer ces coûts au regard de sa dette qui s’élève à environ 34 milliards d’euros.