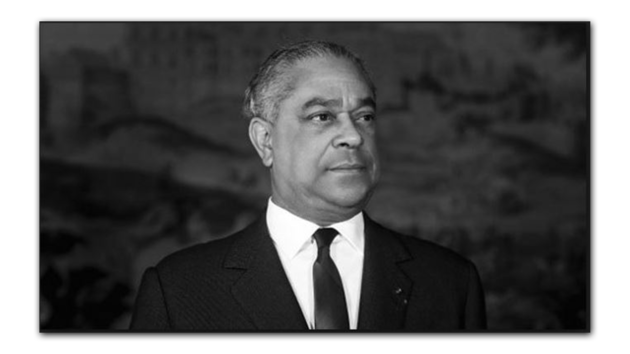

1969, le duel Monnerville de Gaulle

En 1969, le Sénat ose le bras de fer avec le président de la république. En cause, le projet de référendum sur la transformation du Sénat voulu par le Président de la République le général de Gaulle. Jugeant cet acte anticonstitutionnel, Gaston Monnerville, l'ancien président du Sénat de l’époque va faire campagne contre ce référendum. Une véritable lutte contre les craintes de dérives césaristes du pouvoir et le musellement du Sénat. Pour la sénatrice des Yvelines Catherine Tasca, « Ce que Gaston de Monnerville mettait en cause, c’était une réduction de la deuxième assemblée, à un rôle d’avis, d’expert. On s’éloignerait totalement d’une bonne vision du bicamérisme ». L’historienne Sabine Jansen complète « Depuis 1962, et l'élection du Président de la République au suffrage universel, le Sénat est en lutte ouverte contre de Gaulle. Avec ce référendum, on proposait au Sénat d’amoindrir considérablement son pouvoir, chose qu’il ne voulait pas ».

1982, le Sénat devient le dernier bastion de la droite

En 1982, face à une gauche majoritaire à l’Assemblée nationale, le Sénat devient le bastion de l’opposition. Lors de la première séance de question au gouvernement des sénateurs, la Haute-Assemblée devient une tribune, Charles Pasqua sénateur des Hauts-de-Seine, prononce un virulent discours sur le terrorisme où il va attaquer ses opposants. Preuve que le Sénat gagne de plus en plus de terrain. Pour l’historienne Sabine Jansen « après la défaite de la droite aux législatives de mai 1981, le Sénat c’est la tribune où l’on va attaquer frontalement. Il s’agit de faire opposition aux socialistes ». Une première sous la Vème République qui n’est pas sans conséquence. La sénatrice des Yvelines Catherine Tasca explique qu'à cette époque que « le Sénat a tenté de bloquer des grands textes en diverses occasions. Toutes initiatives du gouvernement se heurtaient à une résistance vive au sein du Sénat ».

1986, quand l’opposition vient de son camp

En 1986, la gauche au pouvoir est tancée par sa propre minorité sénatoriale. Lors du débat autour d'un texte sur la flexibilité du travail, André Labarrère, ministre des relations avec le parlement de l’époque, sera vivement contesté. Une logique qui n’est pas s’en rappeler les frondeurs d’aujourd’hui. L’historienne Sabine Jansen rappelle que les sénateurs sont plus libres que les députés « au Sénat, les groupes étaient moins calés sur les partis politiques. On peut presque parler de tradition sénatoriale d’indépendance. Cette distanciation va permettre aux opposants de s’exprimer plus librement ».

2009, quand le Sénat bloque les tests ADN

En 2009, c’est au tour de la droite d’être divisée. En cause, une loi soutenue par le député UMP Thierry Mariani pour limiter l’immigration. Cette mesure obligeait les membres d’une famille migrante à recourir à des tests ADN pour prouver leur lien de filiation et in fine autoriser les mesures de regroupement familial. Fortement contestée à droite, les sénateurs vont décider d'encadrer ce projet de loi. Une stratégie bien rodée qui portera ses fruits, deux ans plus tard les décrets d'application ne sont pas signés et la loi est enterrée. Pour la sénatrice des Yvelines Catherine Tasca, « la défense des libertés est une ligne de force du Sénat. Quoi qu’on pense de la politique migratoire, il y avait une atteinte potentielle à des libertés fondamentales et tout à fait inutiles ». L’historienne Sabine Jansen va plus loin en affirmant qu’ « au-delà de la défense des libertés, la ligne de force du Sénat c’est également son indépendance. Pour qu’il y ait deux chambres, il faut qu’il y ait deux fonctions différentes. Il ne faut pas que le Sénat se comporte en assemblée nationale bis ». Dans ce cas d'espèce, le Sénat gagne son bras de fer avec la chambre des députés.

1998, le Sénat une anomalie pour Lionel Jospin

1998, signe la remise en question du Sénat. L’ancien premier ministre Lionel Jospin décrit le Sénat et son mode d’élection comme « une anomalie » au sein des grandes démocraties. Un terme aux résonances fortes qui fera grand bruit. La sénatrice des Yvelines Catherine Tasca reconnaît que « Lionel Jospin, par ses termes, pousse la démonstration trop loin. On peut s’interroger sur une réforme du mode de scrutin mais il ne faut pas perdre de vue que ce mode de scrutin doit être clairement distinct de l’Assemblée nationale ». Une idée de réforme qui n’est pourtant pas nouvelle. L’historienne Sabine Jansen rappelle que « les propos de Monsieur Jospin sont un écho à une tradition de gauche qui remonte à la IIIème République. À cette époque, on considérait que le Sénat a été institué pour incarner les intérêts conservateurs ».

2011, basculement du Sénat à gauche

En 2011, le Sénat bascule à gauche, finalement. Jean-Pierre Bel devient le premier président socialiste du Sénat sous la Vème République. Un titre qui va lui permettre de devenir le représentant de l’opposition pendant quelques mois face au Président de la République de l’époque, Nicolas Sarkozy. Un véritable tournant. Pour la sénatrice des Yvelines "cette conquête du Sénat a été un véritable tournant positif, une source d'espoir, des espoirs qui n'ont pas duré" avant de concéder des regrets. À l’époque la gauche a tous les pouvoirs : un président de la république, le Sénat, l'Assemblée Nationale, les régions...mais si le quinquennat a permis des réformes importantes c'est une occasion manquée, "on aurait dû être plus audacieux".

Six ans plus tard, c'est au tour d'Emmanuel Macron d'évoquer une potentielle réforme constitutionnelle. L'historienne Sabine Jansen prévient "s'il fait un référendum comme de Gaulle en 1969, il risque de perdre !".

Bibliographie:

- "Les boîtes à idées de Marianne" de Sabine Jansen, éd Cerf.

Retrouvez l'intégralité de l'émission présentée par Fabrice D'Almeida, samedi à 8h30 et 15h30, dimanche à 12h et lundi à 23h.